思与有

唯心主义的基本原则

思维存在不是二元对立的状态,他们不是作为两个绝对不同的存在而对立,它们是统一的,因为他们不过是一个实在的两个不同方面。这里的存在指的是一种外部的感觉的对象、与主体所对立的对象.

共相/范畴的客观性必然引出这一点

如果客观事物是某种完全不同于构成它的思想的东西,那么,主体和客体、思与有就是两个毫无共同之处的对立的存在,互相对峙着,被一道不可逾越的鸿沟所分开,客体就是不可知的,知识就是不可能的。因此,我们坚持事物之自身恰恰是由思想所构成。这就是思(思维)有(存在)同一性。

一元论的基础

一元论的基础是斯宾诺莎第一次明确并加以阐释的,宇宙的第一原则必须是一个单纯的原则,而这一原则必须是一个整体,因为最终的真实之所以真实,乃是由于它只依靠自己而不依靠他物这一事实。自我依赖也就是自我规定,而自我规定的东西必须是一整体。

如果有两个终极的真实,一个就会被另一个所限制与规定,这种情况下哪一个都不是自我规定的,哪一个都不是真实的。

一元论的谬误

“绝对”必须是“一”,但它也必须是“多”。

如果在绝对的概念中把“多”(即特殊与个别)完全排除,那么就会取消从绝对中引译出真实世界的多样化的任何可能,一元论取消了这种可能,使普遍无法衍生出个别,正好就使个别事物失去了确定的可能。“多”不管在什么意义上,只有在“一”之中才能从“一”产生出来。

《逻辑学》的范畴

黑格尔哲学中范畴代替了那些包含着感性共向的柏拉图的理念。一个范畴可以从另一个范畴中推演出来,作为一个个向“绝对”前进的环节,每一个范畴都必然地、逻辑地包含着其余的个别范畴。

每一个范畴都逻辑地包含着其他范畴,每一个范畴就不是孤立的单位,它们紧密的结合在一起,形成一个完整不可分的、有机的范畴体系,形成一个真正的统一体。

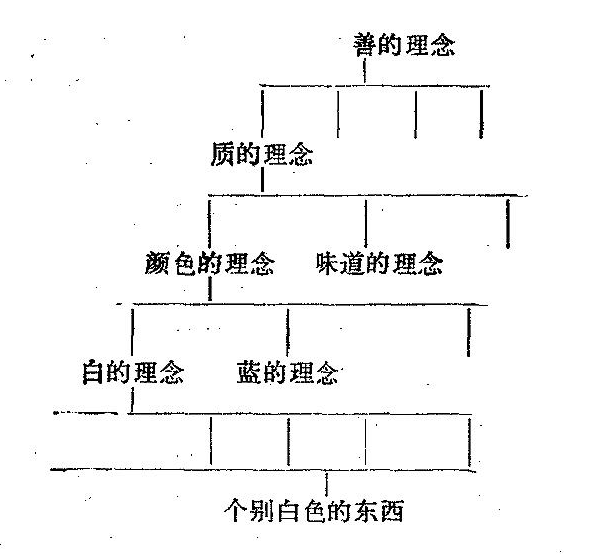

在柏拉图的理念论中,从个别的东西不断进行抽象地解释,在不断往前追溯的过程中,抵达善的理念。问题在于,没有任何更高的理念来解释善的理念,善的理念成为了一个武断的事实,一个终极之谜。

因此,黑格尔在《逻辑学》中所从事的工作就是:给世界的理由提供一个证明,揭示世界是由哪些范畴所组成,逻辑地将范畴一个一个地推演出来;最后揭示所有的范畴,做一个单一的整体,构成一个自我解释自我规定的统一体,揭示出构成一个绝对的世界的第一原则是可能的。对世界的第一原则作出证明,然后从它推演出真实的宇宙的存在,以表明它是宇宙的理由,而宇宙是它的结论。

与康德的范畴的差别

康德的范畴是一种独断,并非是推演的结果,对人认识范围的划定也是一种独断。这样的断定对康德来说是足够的,因为他仅仅冒在分析人的心灵。如果他能够把事实正确地加以陈述,他就达到了目的。可是一旦范畴从主观概念转变为构成第一原则的客观现实,情况就完全变样了。

他仅仅把十二范畴作为未被解释的事实摆了出来。一个人在他的心中有十二范畴,就好象在他的脚上有十个脚趾一样。在康德那里,它们是事实,事情就是如此而已。

【其实还是炒前面讲“本原“和”理由“的内容的冷饭】